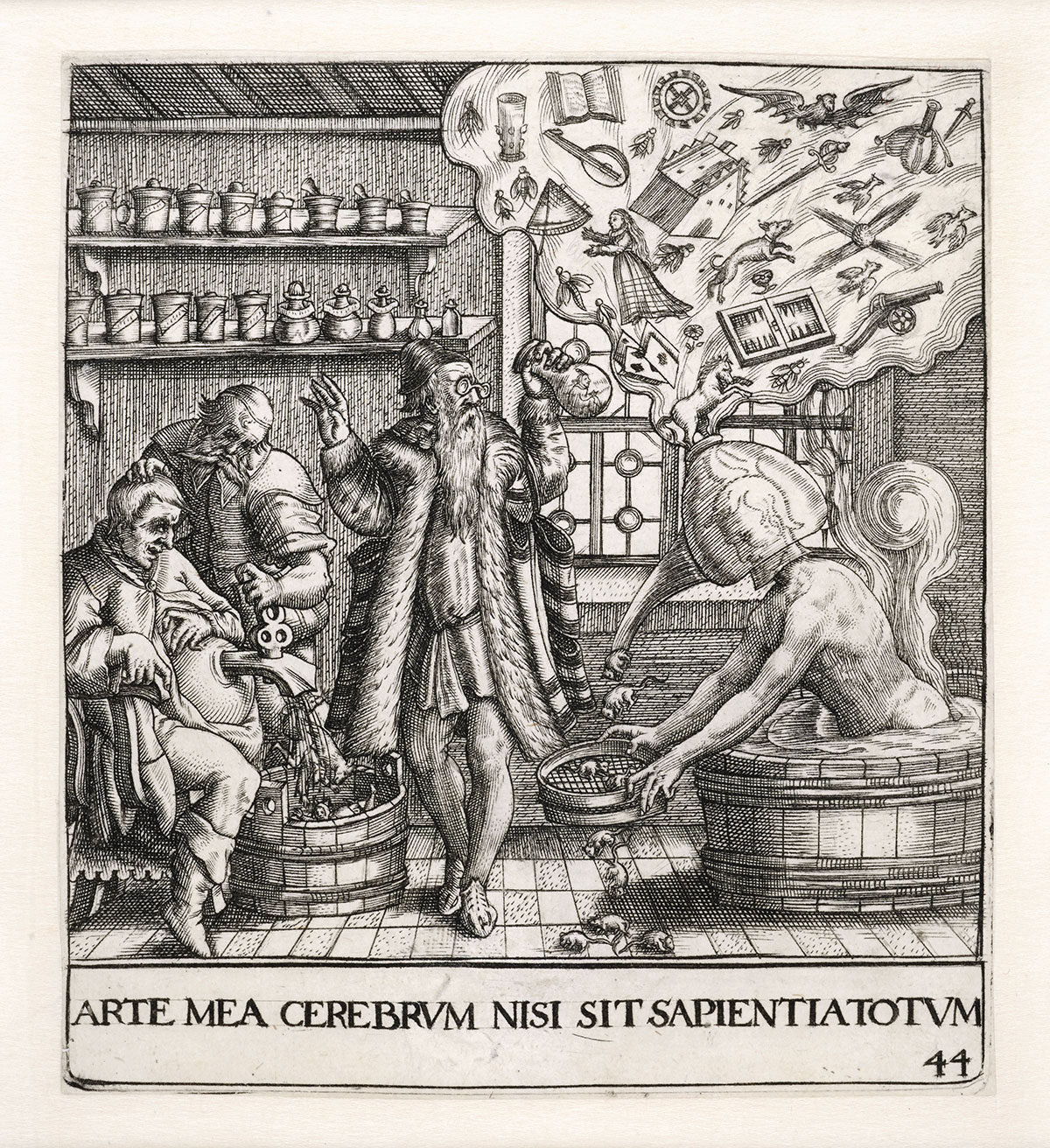

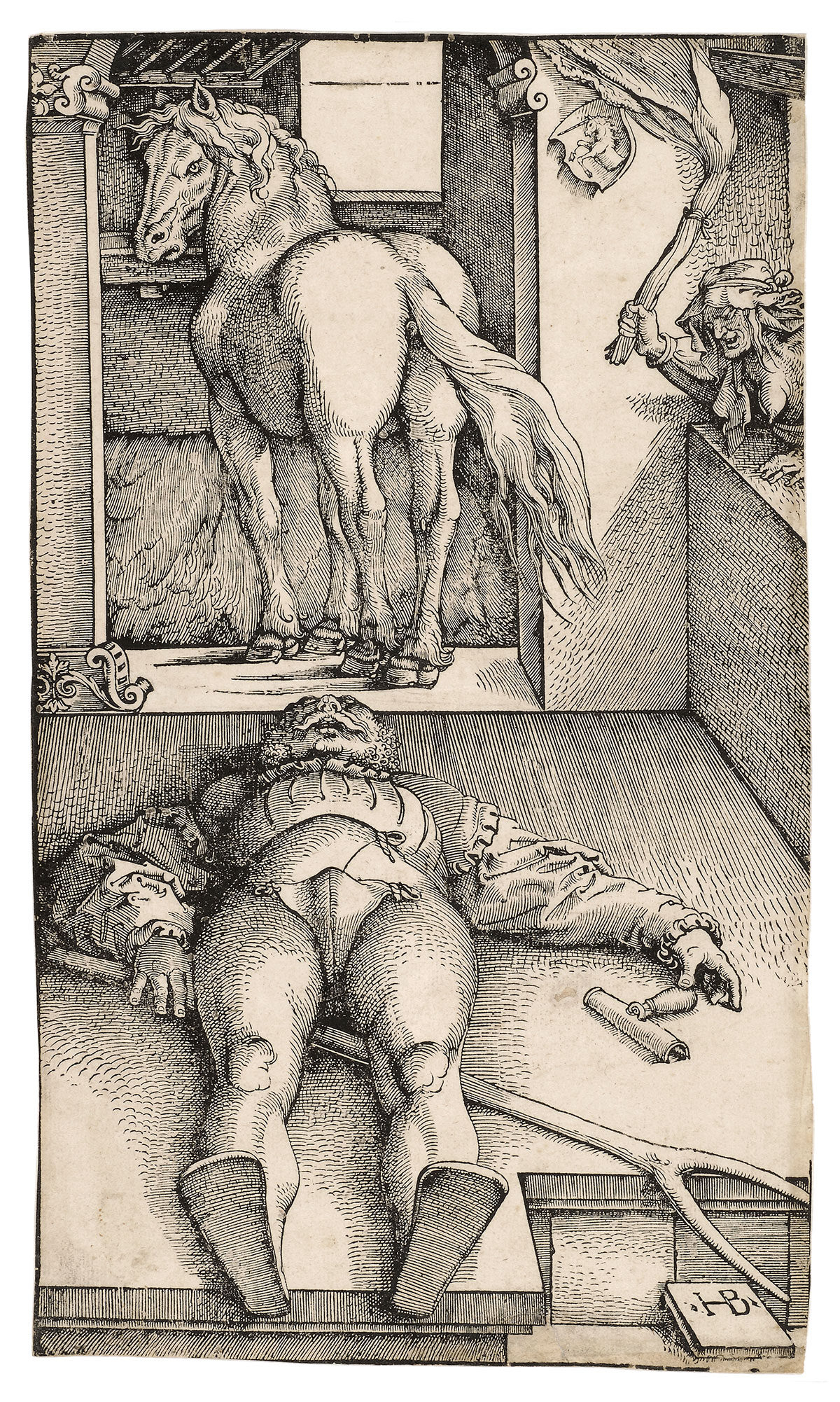

Pour qui n’est pas familier avec le concept de Kupferstichkabinett (en version originale), il y a de quoi être surpris. Dans la vaste salle de consultation, on ne dénombre que très peu d’œuvres. Sur les tables, des boîtes empilées et quelques pochettes trahissent l’activité silencieuse des lieux. Nous sommes dans une vaste bibliothèque d’images, un espace de consultation plus que d’exposition. Et justement, l’art graphique se lit presque plus qu’il ne se regarde. Pour apprécier la finesse du trait et la trame du papier, pour en déchiffrer tous les minuscules détails (parfois loupe en main), il instaure un autre rapport au temps. La disposition d’esprit n’est définitivement pas la même que pour la peinture. « Se retrouver à 20 pour voir les bois gravés de Dürer, ça n’a que très peu d’intérêt ! », explique Florian Siffer, l’attaché de conservation. « Au contraire, c’est le genre d’œuvre qui demande une relation presque exclusive, voire intime… »

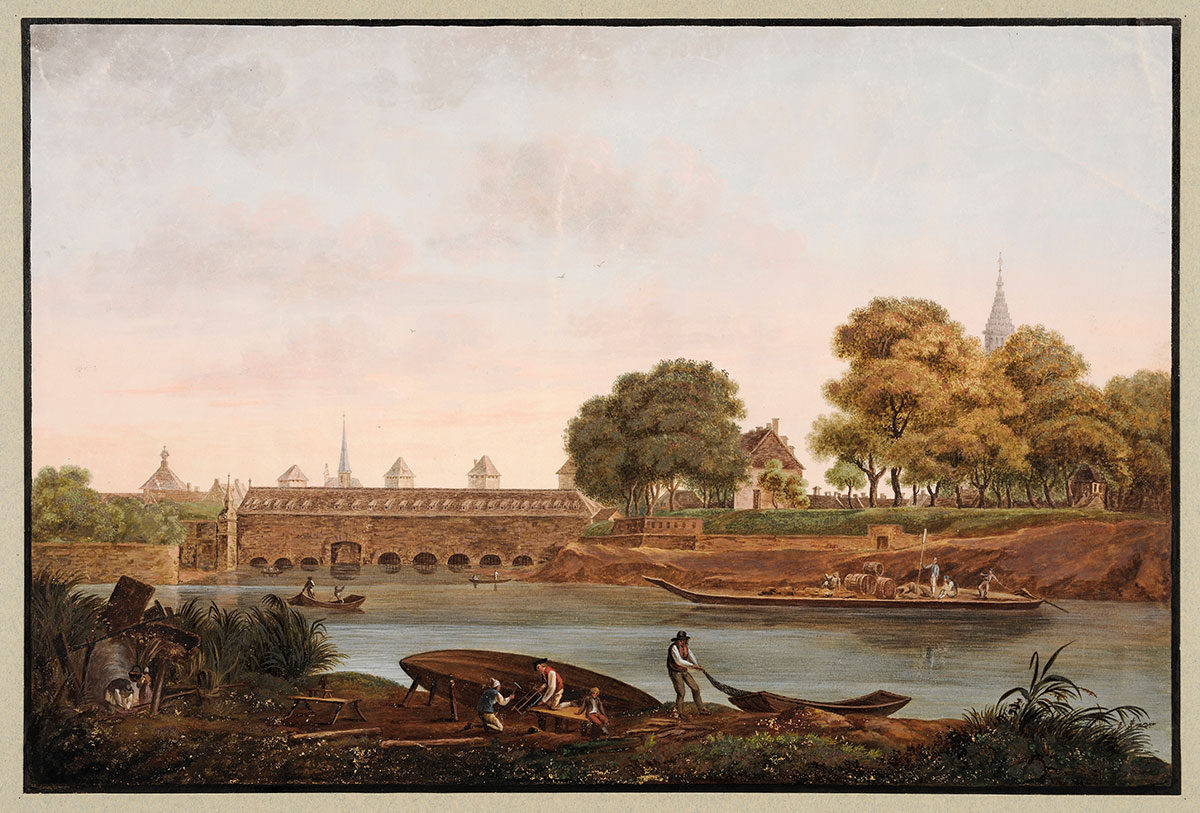

Les œuvres, qui dorment habituellement en réserve, ne sont donc sorties que sur demande, pour la consultation individuelle ou en petit groupe. Sans oublier les expositions hors les murs qui permettent au CED de rayonner. Le gène de la transversalité est d’ailleurs dans son ADN depuis ses débuts, en 1877, alors qu’il partageait ses locaux avec le musée des Beaux-arts. Aujourd’hui encore, dans le paysage culturel strasbourgeois, « le CED joue un rôle d’intermédiaire. Il entretient des rapports avec les arts décoratifs, l’histoire locale mais aussi avec la tradition strasbourgeoise de l’illustration… Bref, il est une sorte de cousin germain de toutes les collections ! » Des liens de parenté multiples pour une collection « mille-feuille » composée de divers médiums (gravure, dessins et aquarelles, miniatures sur ivoire…), issue de diverses écoles (flamande, italienne, française…) et de diverses époques, depuis le XIVe siècle jusqu’au milieu du XIXe.

Ce fonds protéiforme est complexe à apprivoiser. Déjà, l’estimation du nombre d’œuvres conservées, environ 100 000, est difficile. Il est d’autant plus compliqué d’en avoir une connaissance exhaustive. Inévitablement, reste une part secrète, inexplorée. « C’est très stimulant, parfois on ouvre une boîte et ça nous explose à la figure alors que l’on ne s’y attendait pas ! » Une recherche ordinaire peut vite devenir une chasse aux trésors, « comme cette fois où je suis tombé par hasard sur une œuvre du XVIe siècle dont nous ne connaissions pas l’existence. Une gravure sur bois de Cranach, plutôt rare… ! » Autant d’inconnues qui donnent une aura mystérieuse, presque magique aux collections du CED.

Ces découvertes ou redécouvertes aussi aventureuses qu’inattendues s’expliquent aussi par l’histoire de l’institution. « Mes prédécesseurs ont mis des années à cerner ce fonds, qu’ils connaissaient comme leur poche. Mais à leur départ, toute une part de la mémoire vive du cabinet, qui n’était pas consignée, est partie avec eux. » Il convient donc de nuancer le mythe de la collection insaisissable et la petite équipe du CED se démène pour dompter l’importante masse conservée. Et pour en venir à bout, plutôt que le fouet à la Indiana Jones, rien de tel que l’outil informatique ! « Nous menons une politique d’informatisation des collections assez dense et riche. » Aujourd’hui, un quart des collections est numérisé et mis en ligne.

Qui dit virtuel, dit aussi diffusion et communication. Pour ce conservateur 2.0, actif sur les réseaux sociaux, Wikipédia, Facebook et Instagram font partie du quotidien. Une médiation à distance qui présente un enjeu d’autant plus important que les collections ne sont accessibles qu’à un nombre limité de personnes. Un coup d’œil à l’Instagram du CED permet, en une mosaïque d’images, d’embrasser la richesse du fonds : une version haute en couleurs du Chat Botté côtoie une très sage Allégorie de la Patience à côté d’un fascinant Sabbat de sorcières en papiers découpés. Sur la page Facebook, le conservateur laisse parler sa subjectivité et n’hésite pas à faire des clins d’œil à l’actualité. S’y croisent des univers parfois éloignés, comme cette rencontre improbable entre les mannequins de papier de l’imagerie de Wissembourg et la Fashion Week de Paris. Un bel équilibre entre conservation et regard pop, qui nous invite définitivement à dépoussiérer nos a priori sur les arts graphiques.

Par Mylène Mistre-Schaal

Photos Benoît Linder

Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg

5, place du Château à Strasbourg