Silence vacarme

Pauline Ringeade met en scène Claire Rappin pour un seule en scène qui fait grand bruit, les 23 et 24 janvier 2025 à la Comédie de Colmar, et du 28 au 31 janvier 2025 au TAPS.

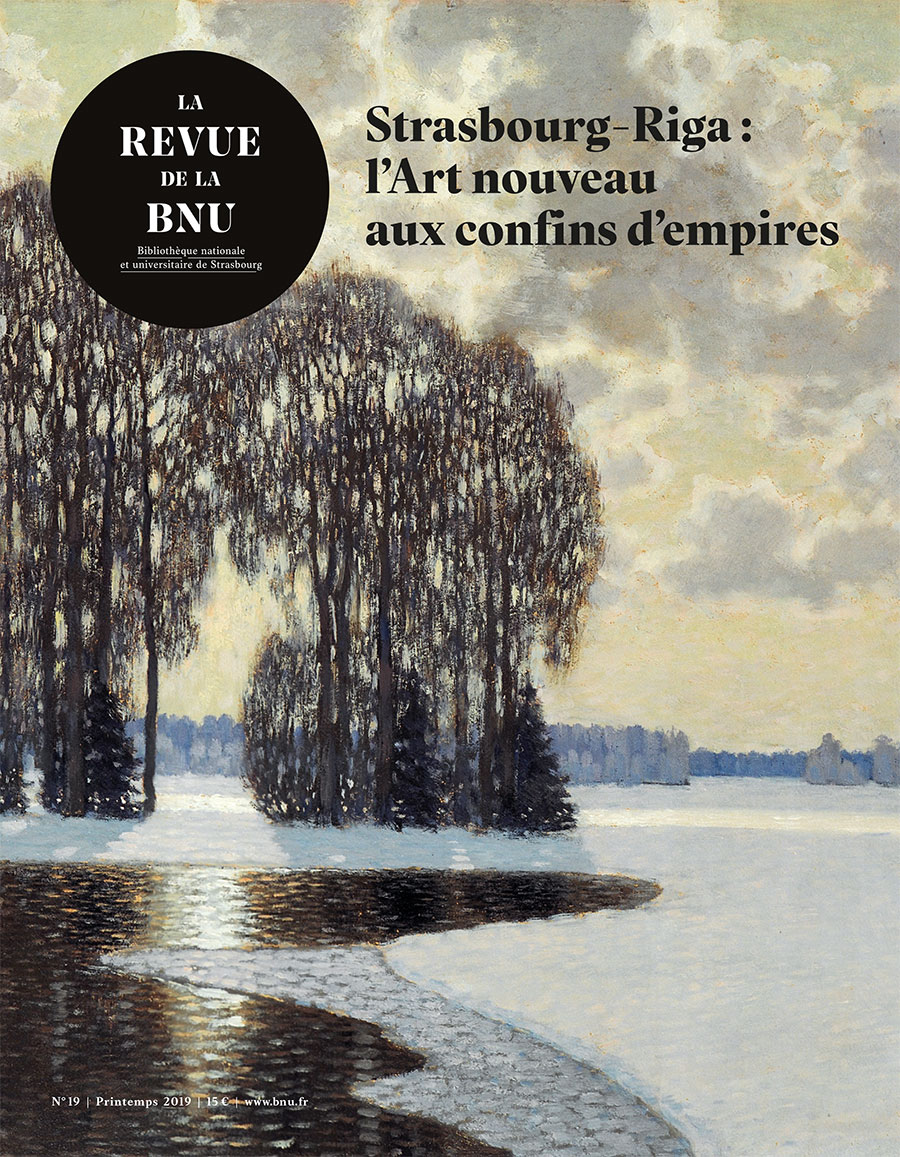

Depuis 2010, la BNU édite une revue à mi-chemin entre la monographie d’art et la communication scientifique. Le dernier numéro est consacré à l’Art nouveau, de la Neustadt strasbourgeoise à Riga, capitale de la Lettonie.

La Bibliothèque universitaire de Strasbourg, classée monument historique depuis 2004 et vastement rénovée depuis, dispose d’une immense collection d’imprimés et d’objets, constituant ainsi un centre névralgique du patrimoine dans le Grand Est. Sa revue offre chaque automne et printemps des aperçus de ce fonds par le biais de sujets divers, en même temps qu’elle tisse des liens avec d’autres institutions culturelles. Cette année, l’Art nouveau s’y dévoile comme une communauté d’esprit européenne dont les idées, qui s’échangeaient au travers de revus illustrées, transcendent la simple esthétique commune.

Ce mouvement aussi émancipateur que contradictoire permet d’entrevoir des correspondances artistiques entre ces deux villes à influence germanique. Des correspondances sans limite, sans frontière, qui touchent autant à un goût prononcé des légendes et de la mythologie que du dépassement du symbolisme au profit d’un langage universel. La revue est consultable dans une vingtaine de bibliothèques universitaires, à la librairie de la BNF et bientôt sur la plateforme de diffusion numérique OpenEdition. Afin de cerner la singularité de cette publication, nous avons rencontré Christophe Didier, le conservateur de la BNU et directeur de la revue, accompagné d’Hervé Doucet, maître de conférences en histoire de l’art contemporain.

La revue, bien qu’avant tout centrée sur les collections, touche des problématiques plus larges, d’actualité.

Christophe Didier — Avant 2010, nous avions déjà une activité éditoriale, des catalogues d’exposition, des ouvrages qui valorisaient les collections, mais ne possédions pas de vitrine ; pour une bibliothèque de cette importance, cela semblait bizarre. Notre but était de faire parler les fonds, connus ou moins connus, très anciens ou plus récents, les livres, les tableaux, les médailles, les papyrus… Dès le départ, nous avons voulu établir un dialogue entre le grand public, les chercheurs, les étudiants, sur des sujets qui vont au-delà du monde du livre et abordent la culture, la société et l’histoire. Cela a donné des numéros extrêmement variés, par exemple sur le lien entre bibliothèques et recherches scientifiques, sur les bibliothèques vivantes ou encore à propos des documents codés et indéchiffrables.

La valorisation de l’iconographie semble vous tenir à cœur.

C.D — Il ne s’agit pas d’une revue universitaire classique, notamment parce qu’elle est beaucoup plus illustrée. Nous avons révisé la maquette pour mettre en valeur la thématique dominante de chaque numéro et leur donner un aspect de monographie plus que de revue. En général, on y trouve un dossier principal, une rubrique sur un objet tiré des collections et un portfolio. Mais le numéro neuf, par exemple, avait paru sous forme d’abécédaire, chacune des lettres de l’alphabet amenant un ouvrage représentatif de la BNU. Dans un numéro sur l’Europe, pour commémorer les soixante ans du Traité de l’Élysée en 2017, chaque pays était figuré par un document. Il y avait eu aussi un numéro spécial Gutenberg.

Comment fonctionne l’édition d’une revue scientifique destinée à mettre en valeur les fonds d’une bibliothèque académique et patrimoniale ?

C.D — Le comité scientifique, une dizaine d’enseignants et de chercheurs, planifie les numéros sur le long terme, il a pour rôle de trouver des auteurs. Soit nous décidons des thématiques, soit nous travaillons avec des équipes de recherche qui rendent compte de journées d’étude ou pilotent la revue. Nous avons des partenariats à l’étranger, comme l’Institut culturel italien puisqu’en 2021 on fêtera le 700e anniversaire de la mort de Dante, ou la Bibliothèque nationale de Lettonie, qui a imprimé le dernier numéro en letton. Notre service d’action culturelle organise la diffusion de la revue dans les réseaux de librairies en Alsace et dans le Grand Est. Nous avons toujours la volonté de nous adresser à un public plus large que celui des confrères et des spécialistes, donc les auteurs ont la lourde tâche d’adapter leur discours.

Vous proposez un véritable support vivant.

Hervé Doucet — Effectivement, ce n’est pas de la littérature grise ! Le projet du numéro dix-neuf a beaucoup évolué. Nous avions déjà l’idée de le publier en prolongement du colloque, duquel la revue restitue les interventions. Riga constitue un centre très important de l’Art nouveau en Europe, ce qui n’est pas connu en France – on déplore une absence quasi-totale d’ouvrages sur l’Art nouveau à Strasbourg. S’est ajouté un objectif pédagogique : pendant deux années consécutives, des étudiants en master d’Histoire de l’art ont œuvré avec nous pour fouiller les collections et sélectionner des images. On a trouvé qu’ils avaient tellement bien travaillé que nous avons réalisé une courte exposition qui portait sur les trésors Art nouveau strasbourgeois de la BNU. Cela a permis aux étudiants de s’initier à la recherche, de participer activement et concrètement à un projet et d’être partie prenante de la publication.

Plus encore qu’à Strasbourg, l’héritage culturel de Riga entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle provient d’une tension double. L’Art nouveau traverse l’Histoire, d’Ouest en Est…

H.D — La ville est située aux confins de l’empire russe, dont elle veut se différencier, et subit une très grande influence allemande, alors qu’à cette époque-là, son objectif est d’affirmer une culture lettone propre et sa capacité à faire nation. Les capitales de l’Art nouveau, au travers de l’émergence de ce dernier, ont en commun la volonté d’affirmer leur identité par rapport aux capitales politiques desquelles elles dépendent traditionnellement. Il y a une dimension nationaliste ou régionaliste qui s’y fait jour. C’est un mouvement totalement contradictoire : par-delà l’idée de valoriser une culture locale, donc une identité locale, il y a des échanges. Les artistes s’observent et regardent les arts extra européens, comme au Japon, qui fascinent. Plus qu’une esthétique commune, ils montrent une communauté d’esprits. Ils partageaient un certain nombre d’idées et se connaissaient par les revues, qui circulaient énormément et étaient déjà très illustrées ; elles jouaient un rôle essentiel.

C.D. — Cet esprit européen de l’Art nouveau s’est perdu ensuite. Il y a encore dix ou quinze ans, il n’y avait pas beaucoup de gens en France qui savaient que l’Art nouveau allemand existait. Pour eux, c’est franco-belge, voire catalan, c’est « nouille », c’est floral, mais pas allemand du tout ! La très modeste contribution de l’Université, de la BNU, c’est de dire que Strasbourg et Riga ne sont pas si étrangères qu’elles pourraient en avoir l’air.

La Revue de la BNU n°19, Printemps 2019 :

Strasbourg-Riga, l’Art nouveau aux confins d’empires

www.bnu.fr

Par Antoine Ponza